La société libérale, comme toute autre société, ne peut tenir ensemble au moyen de la seule satisfaction des besoins et des intérêts de ses membres. Elle requiert également un ensemble de croyances sinon communes, du moins largement partagées, qui rapportent sa structure et ses pratiques à ce que ses membres considèrent comme ayant une signification ultime.

Charles M. Taylor, Hegel, Cambridge, Cambridge University Press, 1975

Les sources du moi. Charles Taylor, 1989.

Xavier Molénat

« Le clash des idées – 20 livres qui ont changé notre vision du monde », Sciences Humaines, janvier 2010.

Le « moi » a une histoire. En la retraçant, le philosophe canadien Charles Taylor montre que l’individualisme contemporain n’est pas un égoïsme mais possède une véritable force morale.

D’où vient le sentiment que nous éprouvons ordinairement d’être « soi », d’être doté d’une consistance, d’une profondeur intérieures ? L’enquête du philosophe canadien Charles Taylor montre que cette « identité moderne » a une histoire, dont il met en évidence les linéaments. Il y a tout d’abord une histoire de la pensée qui légitime peu à peu le recours à l’introspection. Dans ses Confessions, Saint-Augustin donne ainsi cette consigne :

Au lieu d’aller dehors, rentre en toi-même ; c’est au cœur de l’homme qu’habite la vérité.

Saint-Augustin, Confessions

C. Taylor fait d’ailleurs du philosophe chrétien l’inventeur de la « réflexivité radicale », qui consiste à prendre sa propre subjectivité pour objet, à « devenir conscient de notre conscience, faire l’expérience de notre expérience ». Puis Montaigne écrira dans ses Essais :

Chacun regarde devant soi ; moi, je regarde dedans moi ; je n’ai affaire qu’à moi.

Montaigne, Essais

Mais C. Taylor évoque également le fameux « je pense donc je suis » de René Descartes… Le protestantisme apportera ensuite la « valorisation de la vie ordinaire », c’est-à-dire la valorisation de la vie matérielle : le travail, la production de biens, la famille… Enfin, le processus de sécularisation des sociétés achève de débarrasser l’homme de toute transcendance pour mieux trouver en lui-même la vérité de ses actes. C. Taylor reprend à son compte la phrase de l’écrivain Johann Herder (1744-1803) : « Chaque être a sa propre mesure ».

Paru en 1989, traduit en français en 1998, Les Sources du moi est une contribution importante à la compréhension de l’individu contemporain. Il montre en effet que l’individualisme de notre temps n’est pas, ou pas seulement, une conséquence du libéralisme politique et économique dominant. La « quête d’authenticité » qui semble marquer notre époque possède selon lui une véritable force morale : elle est source d’exigence éthique et de nouvelles valeurs pour la société, car chacun attend désormais une reconnaissance sociale de son identité. Ainsi, « le moi et la moralité s’avèrent être des thèmes qui s’entremêlent de manière inextricable ».

C. Taylor échappe ainsi aux polarisations habituelles des analyses de l’individualisme. Des auteurs comme Christopher Lasch, Richard Sennett ou, plus près de nous, Alain Ehrenberg ont ainsi décrit un individualisme « corrosif », entraînant un repli narcissique (valorisation de la vie privée, désengagement politique, souci de soi…) soit la dépression née de l’obligation d’être autonome. D’un autre côté, des sociologues comme Anthony Giddens, Jean-Claude Kaufmann ou François de Singly ont pointé comment ont récemment émergé une réflexivité, une « invention de soi » ou encore des relations familiales démocratiques qui offrent pour le meilleur de nouvelles marges d’action et de choix aux individus. Pour C. Taylor, l’individualisme contemporain ne saurait se réduire à l’une ou l’autre de ces facettes : il offre plutôt une identité en tension entre forces égoïstes et altruistes. Certes, la dimension narcissique et ses dangers sont inhérents à la constitution du « moi » moderne. Mais « un subjectivisme total et parfaitement conséquent tend vers le vide : aucun accomplissement n’aurait de valeur dans un monde où littéralement rien n’aurait d’importance que l’accomplissement personnel ». De fait, le « moi » comporte également une dimension altruiste de bienveillance et de justice en ce que chaque individu est considéré comme digne et respectable. L’exigence de liberté, enfin, sauve l’individu du renfermement puisque ce droit individuel doit être garanti collectivement : être libre, c’est entretenir un lien politique avec les autres qui définit les conditions de notre coexistence. Souvent classé comme « communautariste », le philosophe rappelle ainsi que l’identité personnelle est aussi toujours une identité collective. Reconnaissant l’individu comme valeur positive, il le met en garde contre ses propres excès : trop d’individualisme tue l’individualisme.

CharlesTaylor, philosophe de la culture

Céline Spector, La Vie des idées, 8 avril 2014

Charles Taylor n’a cessé de critiquer l’individualisme des sociétés modernes. La politique de la reconnaissance qu’il prône entend respecter la singularité de chacun et son inscription dans une communauté morale ou politique – quitte à accorder une importance excessive aux convictions religieuses.

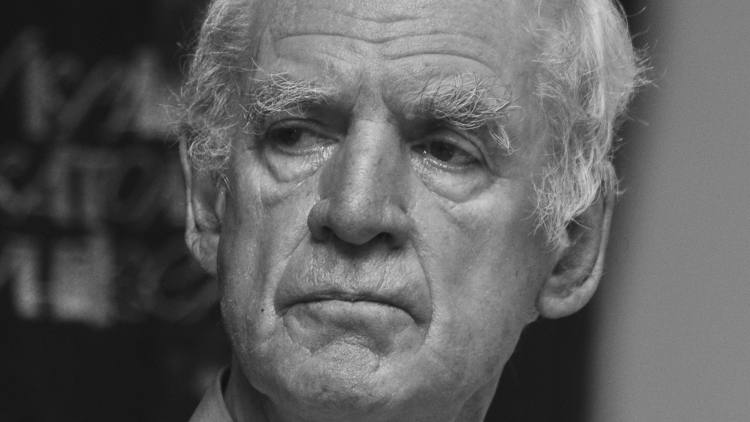

Philosophe québécois anglophone et francophone, Charles Taylor (né en 1931) est aussi un homme politique engagé : candidat dans les années 1960 aux élections fédérales pour le Nouveau Parti Démocratique, il participe aujourd’hui encore à la vie politique québécoise, dont il est l’un des intellectuels les plus admirés. Son militantisme remonte à ses années de formation. En 1958, Charles Taylor se passionne pour le Marx humaniste des Manuscrits de 1844 qu’il vient de découvrir à Paris. Lié à l’Université d’Oxford à la Nouvelle Gauche, qui s’exprime après 1960 dans la New Left Review, il abandonne rapidement toute référence au marxisme orthodoxe. Dans son œuvre politique, l’individualisme libéral et l’économisme marxien sont renvoyés dos-à-dos, car tous deux détournent des questions majeures liées à la satisfaction des besoins culturels et spirituels : « la société libérale, comme toute autre société, ne peut tenir ensemble au moyen de la seule satisfaction des besoins et des intérêts de ses membres. Elle requiert également un ensemble de croyances sinon communes, du moins largement partagées, qui rapportent sa structure et ses pratiques à ce que ses membres considèrent comme ayant une signification ultime ». Ainsi Taylor interprète le gauchisme qui conduisit à mai 1968 comme une contestation opérée au nom de principes romantiques. À ses yeux, il s’agit d’une tentative pour pallier les défauts du capitalisme par une synthèse de deux valeurs majeures de la modernité : la « liberté radicale » et « l’expression intégrale » de soi.

Après l’expérience de la Nouvelle Gauche, le militantisme de Taylor prend la forme d’une défense des communautés culturelles : à la fin des années 1970, le philosophe rentre d’Oxford à Montréal où il défend l’autonomie régionale, la représentation des minorités et les droits linguistiques. Contre les partisans de l’indépendance du Québec mais aussi contre les fédéralistes qui refusent de consentir aux revendications identitaires, il fait valoir l’intérêt d’un « fédéralisme renouvelé ». L’État démocratique doit accorder aux membres de communautés minoritaires le droit de cultiver publiquement leurs différences. Cet engagement ne se dément pas : en 2007-2008, Taylor préside avec le sociologue Gérard Bouchard la « Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles », instituée par le premier ministre libéral du gouvernement du Québec afin d’examiner si les « accommodements raisonnables » consentis sur des bases culturelles ou religieuses sont conformes aux valeurs d’une société pluraliste, égalitaire et démocratique. Dans un rapport intitulé « Le temps de la conciliation », la commission défend une conception ouverte de la laïcité, l’interculturalisme, l’apprentissage de la diversité et l’intégration des immigrants — conclusions récemment remises en cause, non sans susciter de vigoureuses réactions. Confronté à la volonté gouvernementale d’imposer une « Charte des valeurs québécoises » excluant notamment le port du voile dans la fonction publique, Charles Taylor évoque en août 2013 sur les ondes de Radio Canada un « acte d’exclusion absolument terrible […] qu’on s’attendrait à voir dans la Russie de Poutine ».

Une critique du naturalisme

La critique de la vision naturaliste du monde est l’un des thèmes récurrents de l’œuvre de Taylor. Dès 1964, dans son premier livre (issu de sa thèse) intitulé The Explanation of Behaviour, le philosophe récuse l’explication mécaniste au profit d’une interprétation téléologique de l’action : les sciences humaines doivent privilégier l’explication par les raisons (celles que le sujet donne pour justifier son action). Or avec le behaviorisme et l’essor des sciences cognitives s’accentue l’empire de la « raison désengagée ». Taylor fait valoir que le paradigme moderne de la connaissance a été perverti par le cartésianisme autant que par l’empirisme : ces courants philosophiques ont favorisé le primat d’une vision instrumentale, formaliste et solipsiste, de la raison. À défaut de prendre en compte les contextes d’intelligibilité, le rationalisme moderne n’offre qu’une vision appauvrie de la subjectivité, sans faire droit au rôle du corps, du langage et de la communauté. A contrario, les sciences humaines doivent faire droit au caractère dialogique de l’existence et à la vie d’un sujet incarné et situé, luttant pour l’interprétation des actions intentionnelles au moyen de signes incertains et d’expressions équivoques. Alors que l’épistémologie positiviste a conçu l’esprit comme lieu de représentations et la raison comme calcul, Taylor prétend ainsi renouer avec l’herméneutique. Il entend concevoir une vision des sciences de l’homme irréductible aux sciences de la nature.

Ce refus du naturalisme s’accompagne d’une critique de l’individualisme moral et du libéralisme politique issu des Lumières. La civilisation industrielle et technologique qui s’est développée depuis repose sur de pernicieux principes : bureaucratisation des structures collectives, exploitation de la nature, vie publique centrée sur le seul bien-être. Utilitarisme (au sens trivial) et libéralisme conduisent à l’érosion du lien social, au déclin du patriotisme, à l’érosion de la participation civique ; ils contribuent ainsi au « malaise de la modernité ».

Le malaise de la modernité

Dans un ensemble de conférences (1991), Charles Taylor décèle trois figures du malaise de la modernité. La première est l’individualisme. Certes, les individus sont désormais davantage en mesure de choisir leur mode de vie et d’agir conformément à leurs convictions ou à leurs croyances. Mais ils sont également privés des « horizons moraux » qui donnaient sens à leur vie sociale dans les sociétés traditionnelles. Le philosophe réitère le constat de « désenchantement du monde » sans cesse repris depuis Nietzsche ou Weber. Ce désenchantement se rattache à un autre phénomène inquiétant : la primauté de la raison instrumentale, par laquelle nous évaluons les moyens les plus efficaces de parvenir à nos fins. Le technicisme s’accompagne de l’extension indéfinie de l’esprit de calcul. Enfin, l’individualisme et l’essor de la raison instrumentale produisent, au niveau politique, une forme de retrait dans la sphère privée et d’apathie civique ; la démocratie formelle se concilie, comme l’avait vu Tocqueville, avec un despotisme doux, paternaliste et bureaucratique. Perte de sens, éclipse des fins et déclin de la liberté politique expliquent ainsi le malaise tangible de nos sociétés.

Que faire de ce diagnostic ? Face au dérapage narcissique de la culture contemporaine, Taylor entend montrer dans son œuvre maîtresse (Sources of the Self, 1989) que la modernité était riche d’autres traditions possibles, qu’il convient d’exhumer : comprendre l’identité moderne revient à identifier les tensions persistantes dans la formation philosophique de la subjectivité moderne. Le sens du moi est profondément lié à un sens du bien. Il est donc impossible de comprendre notre identité sans se référer aux cadres moraux qui l’informent et lui donnent sens.

Les sources du moi

Taylor procède ainsi à une généalogie critique de la modernité. Les Sources du moi (1989) dévoilent les deux facettes de l’individualisme naissant, qui sont à l’origine du conflit profond affectant les sociétés modernes : l’idéal d’indépendance et d’autonomie « désengagée » à l’égard du monde et d’autrui d’une part, la reconnaissance de la particularité et la valorisation expressiviste de la différence de l’autre. Négligée par les lectures dominantes de l’histoire de la modernité qui n’ont retenu qu’un individualisme appauvri, la seconde tradition permet d’enrichir l’idéal d’autonomie et de le conjuguer à un idéal d’authenticité. L’idéal d’autonomie est un idéal d’autodétermination et d’émancipation à l’égard des traditions et des autorités. L’idéal d’authenticité suppose que s’exprime, en lieu et place du conformisme social, notre véritable moi (true self) ; chaque individu possède sa manière propre d’être humain et sa façon d’exprimer une vérité intérieure à laquelle il doit être fidèle. L’étude des rapports entre ces deux idéaux conditionne notre compréhension de la modernité.

En clarifiant l’expérience moderne, le philosophe renoue donc la relation profonde entre le Moi et le Bien : l’indépendance du sujet à l’égard de toute valeur préexistante est illusoire. Le self dont Taylor fait l’histoire n’est ni l’ego de la psychologie ni l’acteur de la sociologie ; il n’est pas non plus l’individu rationnel de l’économie, ordonnant son action par un calcul stratégique. Les Sources du moi proposent une véritable herméneutique du sujet : parce que le moi n’est ni un objet ni un organisme, il se constitue par ses interprétations et se définit par sa généalogie dans la géographie des statuts et des fonctions sociales, dans les relations intimes et dans l’espace d’interactions morales et spirituelles qui est le sien ; l’identité d’une personne inclut ses positions relatives aux questions religieuses, éthiques et politiques.

À cet égard, le point de départ des Sources du moi est simple : comment comprendre que nous souffrions du manque de sens de nos existences ? Faut-il lier cette absence de plénitude à certains traits fondamentaux de notre condition d’homme et de femme modernes — dont la « mort de Dieu » invoquée par Nietzsche ? Doit-on invoquer la perte des biens moraux « constitutifs » associés au platonisme, au judaïsme et au christianisme ? Taylor en est convaincu. Si la crise du sens est constitutive du malaise de la modernité, c’est que nous ne croyons plus comme Luther croyait : il avait peur d’être damné, alors que nous sommes affectés par le flottement de nos existences. Les cadres de notre expérience morale sont devenus problématiques. Parmi ces matrices de nos évaluations dont nous aurions également perdu l’évidence, Taylor évoque le code de l’honneur associé à la culture héroïque dans la Grèce ancienne ou la chevalerie féodale. La modernité est en rupture avec ces cadres : elle suppose l’avènement du sens de l’intériorité, du primat de la vie ordinaire ou encore de la vision expressiviste de la nature. Historiquement, le sens de l’intériorité est apparu au XVIIIe siècle dans le sillage des théories sentimentalistes du sens moral (Shaftesbury, Hutcheson) ; l’importance accordée aux activités de production et de consommation ou à l’amour dans la famille date, plus prosaïquement, du déclin de l’ethos aristocratique ; quant à la valorisation de l’expression, elle remonte pour l’essentiel à la période romantique et à la critique du rationalisme étroit des Lumières. Or ces trois sources provoquent un conflit dans l’identité moderne : le sujet éprouve en lui-même la tension entre le recours à une source divine, l’auto-affirmation de la raison souveraine et l’emprunt aux énergies créatrices de la nature. Taylor ne croit pas que ce conflit puisse être résorbé. Mieux vaut en rendre raison afin de comprendre la crise identitaire qui affecte nos sociétés.

Rousseau, Herder, Hegel

Ce travail de clarification suppose une archéologie de la subjectivité. Alors que chez les Anciens, l’ordre de l’âme provenait de l’amour de l’ordre des choses, Augustin considère que le penchant naturel à aimer le bien peut faillir ; en raison du péché originel, nous souffrons d’une perversion de la volonté qui ne peut être surmontée que par la grâce — thèse qui initie la formation du langage de l’intériorité. Cependant, les auteurs fondamentaux dans l’histoire de l’avènement de la subjectivité (saint Augustin, mais aussi Montaigne, Descartes ou Locke) sont encore dans l’antichambre de la modernité, qui prend réellement son essor avec les Lumières et leur critique. Sur la question de l’autonomie comme de la connaissance de soi, Rousseau est une figure charnière : « Rousseau se situe à l’origine d’une grande part de la culture contemporaine, autant des philosophies de l’exploration de soi que des credo qui ont fait de la liberté autodéterminée la clé de vertu. Il est le point de départ d’une transformation dans la culture moderne qui tend vers une intériorité plus profonde et une autonomie radicale. Tous les courants partent de lui ». (Les Sources du moi) D’un côté, Rousseau ne peut accepter la conception naturaliste des Lumières selon laquelle nous avons besoin, pour devenir meilleurs, de plus de savoir ou de « lumières » ; à ses yeux, le progrès de la raison calculatrice est signe de corruption. De l’autre, Rousseau n’est pas naïvement « primitiviste » pour autant : il valorise l’autonomie moderne, dont il donne, avant Kant, la formulation la plus convaincante. L’auteur du Contrat social sert ici de caution et d’autorité privilégiée : ayant mis à jour les idéaux modernes d’autonomie, d’égale dignité et d’authenticité, il donne le ton d’une critique moderne de la modernité.

En premier lieu, Rousseau est l’ancêtre de l’idéal d’autonomie et d’égale dignité. Sur le premier versant, l’auteur du Contrat social a eu la lucidité d’affirmer que la société doit être fondée sur le principe de la libre volonté. Il fait partie de la tradition républicaine — celle de « l’humanisme civique » qui valorise la participation aux affaires publiques et la subordination vertueuse de l’intérêt privé au bien commun. Sur le second versant, son œuvre permet d’interroger la dynamique de la reconnaissance dans les sociétés démocratiques : à certaines conditions, le désir d’estime peut échapper à l’aliénation de l’opinion et à la société narcissique du paraître ; la communauté peut reconnaître, sur la base de l’égalité, la valeur de la vertu ou des services rendus. Enfin, Rousseau amorce, avant le romantisme, la quête moderne d’authenticité : dans son œuvre, l’évaluation morale ne se réfère plus à une entité extérieure, voire transcendante (Dieu, l’Idée de Bien, la Société), mais à une source intérieure. La voix de la conscience est la voix de la nature qui s’exprime en l’homme — voix que la corruption de la société risque toujours d’étouffer. Au même titre que la conscience invoquée par l’Émile, Taylor fait appel au « sentiment de l’existence » qui témoignerait de ce contact intime avec soi, source de plénitude et de joie.

Célèbre critique de la modernité, Rousseau en serait-il l’inventeur secret ? Il reste que sa solution demeure défectueuse et dangereuse : comme l’avait vu Isaiah Berlin, elle risque de mettre en péril la liberté même qu’elle avait pour vocation de préserver. Le Contrat social aurait prôné la liberté politique en excluant la différenciation des rôles et l’expression des minorités. De ce fait, la société fondée sur la volonté générale ne souffrirait aucune opposition au nom de la liberté. Or selon Taylor, « cela a été la formule des formes les plus terribles de tyrannie homogénéisante, depuis la Terreur jacobine jusqu’aux régimes totalitaires de notre siècle » (Les Sources du moi). L’argument était déjà présent dans Hegel et la société moderne : si l’intérêt privé dissout la cohésion sociale et menace de fragmentation le monde moderne, la tentative d’éliminer la différenciation au nom de la volonté générale ne peut aboutir qu’à la violence et à la dictature d’une élite révolutionnaire. À cet égard, la solution pluraliste à l’atomisation moderne est meilleure : « Peut-être des communautés d’un autre genre surgiront-elles pour remplacer celles que l’évolution moderne a éliminées » (Hegel et la société moderne).

Telle est la raison pour laquelle le particularisme herderien doit également être placé aux premières loges d’une généalogie de la modernité. Autre critique des Lumières rationalistes, Herder met l’accent sur les besoins d’expression de notre nature ; son culturalisme s’accompagne d’une exigence aiguë d’authenticité. Dans sa philosophie s’exprime le désir de découvrir un mode de vie dénué de tout conformisme, d’être fidèle à sa propre originalité. Ce que Taylor nomme « l’expressivisme » vise la communion avec la nature autant que l’accomplissement de soi dans l’exploration de l’intériorité. Seul le romantisme herderien donne ainsi son entière valeur à la nature comme source morale : la critique de la raison calculatrice qui fragmente et violente le vivant s’accompagne d’une revalorisation des communautés d’appartenance (culturelles et linguistiques). L’idéal d’autonomie rousseauiste trouve ici un complément vital.

Plus encore que Rousseau ou Herder, Hegel joue cependant un rôle décisif dans la trajectoire intellectuelle de Taylor. Dès ses premières œuvres, le philosophe revient à la critique hégélienne des Lumières, jugées utilitaristes, atomisantes et instrumentalistes. Taylor retient surtout de Hegel sa critique de la théorie kantienne de l’autonomie, et s’inspire de sa conception de la vie éthique (Sittlichkeit). Réitérant la critique de la Moralität comme théorie formelle et abstraite de l’obligation, il affirme que nos obligations sont fondées sur les normes en vigueur. Mais Taylor s’interroge aussi sur la pertinence de la philosophie hégélienne de l’histoire : n’entraîne-t-elle pas des conséquences de nature réactionnaire en rejetant la tendance à l’égalité et à la démocratie radicale ? L’évolution de la politique moderne ne l’a-t-elle pas rendue désuète ?

Pour l’auteur des Sources du moi, cette critique doit cependant être nuancée : Hegel a raison de déceler chez l’homme moderne un primat de l’existence privée qui rend improbable l’engagement politique dans l’esprit de la « belle totalité » antique. Encore faut-il déterminer une nouvelle Sittlichkeit pour nos sociétés post-industrielles. Dans notre civilisation, la théorie politique tente désormais de fonder une appartenance à la société qui soit compatible avec l’esprit de la subjectivité moderne : nous accordons notre loyauté à la société lorsque nous avons le sentiment de l’avoir créée grâce à notre volonté (Rousseau) ou à notre activité créatrice (Marx). Il reste que l’homogénéisation des mœurs accroît le sentiment d’aliénation et de ressentiment des minorités. Or les traditions politiques existantes ne sont pas à la hauteur de ce défi. Si le libéralisme tente d’y répondre, sa réaction consiste plutôt à convertir ce sentiment d’aliénation en exigence de liberté et d’égalité absolues, ce qui aux yeux de Taylor est une impasse. La taille, la complexité ainsi que le niveau d’interdépendance des sociétés modernes rendent la tâche de plus en plus ardue. La leçon de Tocqueville doit donc être retenue : la participation civique doit se concevoir dans le cadre d’une politique décentralisée. Aussi faut-il repenser la différenciation sociale et culturelle au sein de communautés d’un genre nouveau.

Une critique de « l’atomisme »

Taylor s’inspire enfin d’Aristote ou du Wittgenstein des Recherches philosophiques pour critiquer l’individualisme méthodologique, le dualisme cartésien, le langage privé, le mythe de l’intériorité ou encore « l’atomisme ». Taylor use du concept d’ « atomisme » afin de désigner les théories du contrat social depuis le XVIIe siècle, ainsi que des doctrines postérieures qui en ont hérité l’idée que la société est formée par des individus en vue d’accomplir leurs fins propres. Selon lui, le primat contemporain des droits est lié à l’emprise de l’atomisme. À l’inverse, Taylor veut se situer dans le prolongement de la doctrine aristotélicienne de l’homme comme animal social et politique, non autarcique : les individus ne développent leurs capacités proprement humaines qu’en société ; seule la société fournit les conditions du développement de la rationalité et de la moralité.

Là où les libéraux (et plus encore les libertariens) font de la garantie des droits individuels l’alpha et l’oméga de la politique moderne, Taylor entend donc montrer que la naturalité ou l’inconditionnalité des droits subjectifs est illusoire. Ces droits sont attribués en vertu d’une « capacité » humaine qui contribue à déterminer leur forme. L’idée selon laquelle les êtres humains ont droit à la vie, à la liberté de circulation, d’expression, de culte et de conscience repose sur l’intuition selon laquelle la « forme de vie » caractérisée par ces capacités humaines commande notre respect. Or en reconnaissant que certaines capacités ont de la valeur à nos yeux, nous ne nous contentons pas de reconnaître le fait que les individus ont un droit, ce qui suppose un devoir de ne pas empiéter sur l’exercice de ces capacités ; nous affirmons aussi qu’il est bon que ces capacités se développent et que nous devons favoriser leur essor. Taylor va jusqu’à défendre l’idée d’une valeur intrinsèque de la capacité humaine à avoir des convictions religieuses ou morales : cette affirmation « dit aussi que je dois devenir le genre d’agent capable d’avoir des convictions authentiques, que je dois être fidèle à mes convictions, ne pas me mentir ou m’aveugler par la peur ou en vue d’un avantage, que je ne dois pas la gêner chez les autres, en les incitant à une complaisance facile et superficielle ».

L’affirmation inconditionnelle des droits manque donc l’essentiel : la liberté de choix n’est pas le nec plus ultra de la morale et de la politique. L’identité d’individus autonomes exige une matrice sociale. Selon Taylor, l’indépendance porte avec elle l’exigence que nous devenions des êtres capables de choix, c’est-à-dire que nous atteignions le niveau de conscience de soi et d’autonomie où nous pouvons réellement choisir, sans rester sous l’emprise de la peur, de l’indolence, de l’ignorance ou de la superstition. L’ultra-libéralisme n’apparaît indépendant de toute affirmation de valeur que dans la mesure où il postule une psychologie morale atomiste (et donc simpliste) : la capacité de choix est postulée comme un donné, et non comme un potentiel qui doit être développé. Or si certaines capacités ne peuvent se développer que dans une certaine forme de société, nous avons le devoir d’appartenir à cette société et de soutenir ses institutions ; l’obligation d’appartenance est tout aussi fondamentale que l’affirmation des droits. L’autonomie ne peut prendre son essor que dans une civilisation où l’art, les sciences, la philosophie, mais aussi la théologie entretiennent l’aspiration à la liberté. Taylor en est convaincu : « Je soutiens que l’individu libre de l’Occident n’est ce qu’il est que grâce à la société globale et à la civilisation, qui l’ont produit tel qu’il est et qui l’entretiennent ». (L’atomisme)

Cette réflexion se prolonge dans la critique de la conception négativiste de la liberté inhérente au libéralisme politique. La défense de la liberté négative ne triomphe que parce qu’elle s’accorde avec le matérialisme et le positivisme qui prévalent en Occident. En répondant à son maître, Isaiah Berlin, Taylor récuse ainsi les clivages simplistes. Définir la liberté de façon négative, comme non-interférence d’autrui,suppose là encore de recourir à une psychologie morale sommaire : la liberté ne peut être restreinte à la capacité à faire ce que l’on veut en l’absence d’obstacles matériels ou juridiques ; les obstacles internes (l’erreur ou l’illusion, l’incapacité à hiérarchiser nos fins, la perte de contrôle de soi) doivent également être pris en compte. La véritable liberté est positive, car elle suppose que nous exercions un contrôle sur nos existences. Nous ne sommes libres que dans la mesure où nous nous déterminons et où nous nous réalisons nous-mêmes ; le concept de liberté est un concept d’ « accomplissement ». À ce titre, la condition de la liberté porte sur la volonté elle-même : nous ne sommes pas libres lorsque nous sommes motivés par la peur, par la fausse conscience ou par des normes auxquelles nous n’adhérons pas réellement. En un mot, les désirs authentiques doivent être distingués des désirs inauthentiques ; c’est en poursuivant les désirs qui nous importent au nom d’ « évaluations fortes » (strong evaluations) que nous sommes réellement libres. Rien ne sert dès lors, comme le voulait Isaiah Berlin, de brandir le chiffon rouge du risque de totalitarisme : la conception positive de la liberté ne justifie pas forcément l’oppression des minorités au nom de la liberté ; elle peut se réaliser dans une civilisation libérale éclairée.

La politique de la reconnaissance

Par sa critique de l’atomisme et de la liberté négative, Taylor se rattache au courant « communautarien » — même si l’étiquette, réductrice, n’est pas reprise à son compte par l’auteur. Pour Charles Taylor comme pour Michael Sandel ou Michael Walzer, les libéraux (comme John Rawls) présentent en effet le sujet comme un être désincarné et désengagé, capable de choisir souverainement les fins et les valeurs qui orientent ses choix. Or les sujets ne sont pas libres de remettre en cause toute forme de conviction ou de participation à des communautés morales, sociales et politiques ; ils n’ont jamais immédiatement accès à un moi rationnel et libre. Sur le plan normatif, cette critique conduit à une remise en cause du libéralisme politique : associé à la neutralité de l’État et à la valorisation de la tolérance, l’individualisme engendre l’affaiblissement du lien social et le déclin de l’esprit civique. Il faut en conclure que l’État ne peut ni ne doit être neutre à l’égard des conceptions du Bien ou des figures de la vie bonne. La neutralité, comme l’autonomie, sont illusoires.

Taylor se distingue cependant des autres penseurs communautariens par sa défense d’une politique multiculturaliste de la reconnaissance. Si tout individu se conçoit en effet comme un être digne de respect au même titre que les autres, chacun entend également être respecté pour ce qu’il est, dans sa singularité. Or ces deux revendications fondent deux politiques distinctes : une politique de l’universel et une politique de la différence — toute la question étant de savoir comment les concilier. Rendre compatible la reconnaissance de l’égale dignité des personnes et celle de leur identité singulière n’a rien d’évident. Ce problème date lui aussi des Lumières : la préoccupation moderne au sujet de l’identité et de la reconnaissance est liée à l’effondrement des hiérarchies qui servaient de fondement à l’honneur, défini par Montesquieu, dans L’Esprit des lois, comme « désir de préférences et de distinctions ». À cette conception inégalitaire de l’honneur s’oppose l’idée moderne et démocratique de « dignité ». La politique de la reconnaissance se justifie dès lors au nom des idéaux modernes d’autonomie et d’authenticité : la projection d’une image avilissante ou dévalorisante sur certaines communautés suscite une forme de domination et d’aliénation. Ainsi faut-il défendre la possibilité d’accorder à chacun des chances égales pour développer sa propre identité, ce qui va au delà de l’impartialité ou de la stricte égalité de traitement. Une telle politique suppose la reconnaissance de droits collectifs, mais aussi de principes communs et de valeurs communes : « nous devons aussi partager des normes en fonction desquelles les identités en question peuvent mesurer leur égalité. Il doit y avoir un accord fondamental sur les valeurs sans quoi le principe formel d’égalité sera vide ou truqué » (Le Malaise de la modernité). La reconnaissance des différences exige elle-même un horizon de signification partagé.

Quel sens donner à une politique de la reconnaissance qui tienne ensemble l’idéal d’authenticité et d’égale dignité ? Dans la conférence publiée sous le titre Multiculturalisme. Différence et démocratie (1992), Taylor poursuit sa critique de l’homogénéisation du libéralisme des droits, qui ne peut conduire qu’à une reconnaissance très limitée des identités culturelles. Face au libéralisme néo-kantien jugé aveugle aux différences, il défend le modèle (québécois par exemple) qui favorise la diversité culturelle et linguistique : la société libérale peut devenir hospitalière à la différence, à condition de poser le problème de la justice dans le domaine des droits culturels et de présumer l’égale valeur des différentes cultures — ce qui implique non seulement de les laisser survivre, mais de reconnaître leur mérite et leur apport à l’histoire nationale. Comme l’exposent Modern Social Imaginaries (2004) et L’Âge séculier (2007), la politique de la reconnaissance suppose aussi de mieux comprendre « l’imaginaire social », qui se définit par la façon qu’ont les sujets d’imaginer leur existence sociale et de définir leurs attentes normatives. Il s’agit d’un imaginaire qui concerne également les « gens ordinaires » qui n’imaginent pas leur environnement social en termes théoriques, mais au moyen d’histoires, de légendes et de mythes. Cela suppose de rompre, là encore, avec une vision trop intellectualiste de la vie morale et politique.

L’œuvre de Charles Taylor surprend par sa profondeur et son ampleur de vues. Rares sont les philosophes qui ont abordé une telle palette de champs et de thèmes avant autant d’érudition, de cohérence et de rigueur. On s’autorisera pourtant quelques réserves, concernant notamment le rejet du réductionnisme matérialiste au profit d’un spiritualisme de conviction. Ainsi peut-on reprocher au philosophe, avec Quentin Skinner, de promouvoir un dessein religieux — une forme de déisme, de « religion naturelle » ou de catholicisme modéré. Dans le même esprit, on pourra mesurer les risques de sa défense des droits culturels : si Taylor insiste toujours sur la protection des droits fondamentaux, il pourrait se heurter à des cas difficiles : l’importance accordée aux convictions religieuses peut-elle justifier la remise en cause de ces droits au sein d’une communauté (ainsi récemment à propos de l’avortement) ? Ne peut-elle conduire à proscrire de nouveaux ajustements (dans le cas du « mariage pour tous » ou de l’euthanasie notamment) ? Ainsi le Comité d’éthique du Réseau de soins palliatifs du Québec déplore-t-il « l’évolution dangereuse des pratiques d’euthanasie » en s’inspirant de la critique de l’autonomie formulée par Taylor. La prise de position du philosophe lors de l’affaire Rushdie semble conforter cette perplexité, puisque Taylor a sévèrement jugé l’atteinte « sacrilège » aux valeurs dominantes d’une communauté. À ses yeux, Rushdie n’a pas compris que les symboles et les dogmes religieux avaient un sens profond pour les croyants, ce qui pouvait conduire à limiter l’usage de la liberté d’expression.

En définitive, le risque est double : en premier lieu, on pourra regretter avec Habermas que la version taylorienne du multiculturalisme s’apparente à une protection patrimoniale des espèces menacées. Rien ne peut garantir la survie de cultures, sous peine de priver les individus d’un droit d’inventaire ou d’une interprétation libre de leur culture d’origine. Selon Habermas, Taylor propose de surcroît une vision trop étroite de la théorie libérale lorsqu’il affirme que la défense des droits subjectifs ne suffit pas à défendre la survie de certaines identités collectives (dans le cas du Québec et de la défense de la culture francophone). Le système des droits individuels n’est pas nécessairement aveugle aux différences culturelles : parce que les sujets de droits sont issus d’un processus de socialisation, une politique de la reconnaissance doit protéger leur intégrité dans les contextes ou les « formes de vie » qui conditionnent la formation de leur identité. Rien ne sert pour cela de défendre des droits collectifs. En second lieu, on pourra s’inquiéter que l’individu demeure prisonnier, chez lui, de traditions et d’usages qui l’aliènent — sans qu’il dispose de la liberté effective de réviser ses croyances et de rompre avec sa communauté d’appartenance. Récuser une part de notre héritage moral ou recourir à des critères universels afin de juger des traditions peut être indispensable. Il ne saurait être question d’avaliser simplement un « grand récit » de la modernité dont nous serions dépositaires, sans quoi le risque d’inertie et de conservatisme serait réel. Si la critique communautarienne du libéralisme frappe par sa pertinence, la critique libérale du communautarisme a encore de beaux jours devant elle.

Céline Spector, « Charles Taylor, philosophe de la culture », La Vie des idées, 8 avril 2014.