Entre ethnologie et philosophie politique

Régis Meyran, Sciences Humaines, juillet 2006.

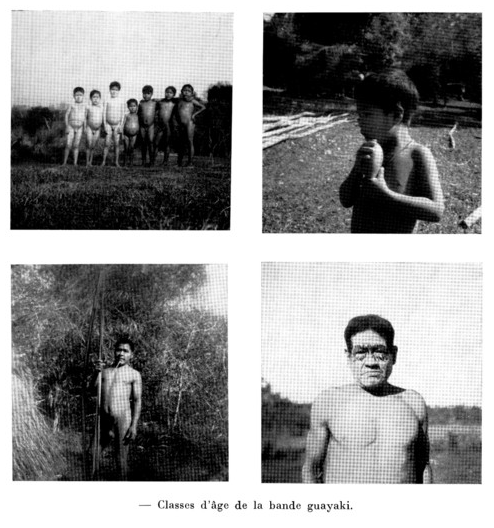

« « Beeru ! Ejo ! Kromi waave ! », chuchote une voix d’abord lointaine et confuse, puis douloureusement proche, mots étranges et cependant compris. » C’est ainsi que s’ouvre la Chronique des Indiens Guayaki (1972), et que le ton est tout de suite donné… C’est un Indien qui vient réveiller le narrateur pour le prévenir qu’une naissance va se produire, qu’il pourra décrire avec soin. Ce premier livre de Pierre Clastres est un hybride, à rapprocher du Tristes tropiques (1955) de Claude Lévi-Strauss : mi-récit autobiographique, mi-monographie. Il raconte l’aventure d’un jeune chercheur, élève d’Alfred Métraux, qui part en 1963 à la rencontre d’une des dernières tribus d’Indiens Guayaki du Paraguay. Celle-ci, sous la pression de la déforestation et des intrusions des Blancs, s’est résolue à sortir de la forêt et à établir un camp semi-nomade dans une clairière. Quelques années plus tard, le groupe aura totalement disparu. C’est pourquoi le récit de Pierre Clastres est mélancolique : sans être, comme Tristes tropiques, un réquisitoire contre l’Occident c’est le constat amer et désabusé de la fin d’un monde. On perçoit un peu des idées libertaires de Pierre Clastres : ce n’est pas une vaine lutte politique qui sauvera les Guayaki de leur mort programmée. En tout cas, c’est une des expériences de l’ethnologue, qui visitera d’autres groupes au Paraguay, au Brésil et au Vénézuela, à partir desquelles il va déployer une réflexion politique ample et originale.

Les sociétés contre l’État

Pierre Clastres n’est pas le premier à soulever la question du pouvoir politique dans des sociétés sans Etat ni souverain. La question de l’origine de ces institutions préoccupait les anthropologues depuis le 19e siècle. Dans les années 1940, certains d’entre eux comme Meyer Fortes et Evans-Pritchard, avaient décrit en Afrique des systèmes politiques certes complexes, mais qualifiés d’acéphales ou non-étatiques, en raison de l’absence constatée d’un monopole de la violence légitime, selon la formule consacrée de Max Weber. Fondamentalement, la perspective partagée par les observateurs était que ces sociétés se caractérisaient par le défaut

En 1974, Pierre Clastres prend le contre-pied de cette idée : il affirme que c’est la vocation des sociétés dites « primitives » que d’être non pas « sans État », mais bien « contre l’État », c’est-à-dire de fonctionner de telle manière qu’aucune structure de pouvoir ne puisse s’y développer. Dans les sociétés amérindiennes qu’il a visitées, il n’existe pas de hiérarchie instituée, ni de chaîne de commandement. Les chefs y sont privés de pouvoir réel, et on attend d’eux qu’ils jouent le rôle de modérateur. Ils peuvent avoir plusieurs femmes, mais doivent céder tous leurs biens (arcs, flèches, ornements). Le chef n’est qu’une sorte de prédicateur, chargé de sermonner l’assemblée, sans garantie d’être écouté. La conclusion de Pierre Clastres est que ces sociétés ne sont pas pour autant « apolitiques », sans pouvoir, mais elles produisent un « contrôle social immédiat » qui limite l’exercice du pouvoir, et s’oppose à la formation d’une instance de commandement. C’est pourquoi il qualifie ces sociétés de « contre l’État ».

Par la suite, Pierre Clastres ajoute un corollaire important à cette théorie : de même qu’elle est « contre l’État », la société primitive est « pour la guerre ». En effet, selon Pierre Clastres, la guerre telle qu’elle se pratiquait très fréquemment chez les Amérindiens avait pour fonction de maintenir le morcellement des habitats, de prévenir la formation de groupes plus étendus exigeant des délégations de pouvoir, et donc encore une fois, de faire obstacle à l’émergence d’une souveraineté.

Pourquoi Pierre Clastres a-t-il tant agacé ? D’abord, parce qu’il se positionne de manière originale. La travail qu’il a fait était nouveau, car les spécialistes des Amériques indiennes ont systématiquement négligé la question du politique pour se concentrer sur des problèmes de symbolisme, de rituel, de parenté. En revanche, la réflexion politique a toujours été vivace chez les africanistes. Il faut voir là l’influence de traditions solidement ancrées, qui se transmettent de génération en génération d’ethnologues.

Convictions libertaires

Dans cette communauté, Pierre Clastres apparaît donc comme un penseur atypique. Son trait de génie a peut-être été de voir du politique là où personne n’en voyait. En effet, nos conceptions du pouvoir sont imprégnées d’ethnocentrisme ; et c’est probablement pour cela qu’on est beaucoup plus enclin à voir du politique dans une royauté africaine que dans une société plus ou moins acéphale. Pierre Clastres aura donc eu le mérite de poser, par ce décalage inattendu, la question de la nature même du politique dans des sociétés qu’on pensait gouvernées par la coutume et la parenté.

Cela dit, la théorie de Pierre Clastres n’est pas dénuée de convictions personnelles. Pierre Clastres, proche de Socialisme ou barbarie, ne cachait pas ses engagements libertaires et très critiques vis-à-vis du marxisme. En deçà de l’anthropologue, il y avait un philosophe chez lui, dont les références sont explicites pour les unes (La Boétie, De la servitude volontaire) et plus implicites pour d’autres (Nietzsche, Carl Schmitt). Claude Lévi-Strauss, que Pierre Clastres quitta un peu brusquement après l’avoir contredit sur la question de la guerre, n’avait-il pas mis l’ethnologie sous le signe de Jean-Jacques Rousseau ? Sous l’anthropologue – à cette époque du moins – un philosophe, sinon un militant, sommeillait souvent…

La Société contre l’État

Pouvoir, parole, violence

Si, dans les sociétés à État, la parole est le droit du pouvoir, dans les sociétés sans État, au contraire, la parole est le devoir du pouvoir.

Parler, c’est avant tout détenir le pouvoir de parler.

La vérité et l’être du pouvoir consistent en la violence et l’on ne peut pas penser le pouvoir sans son prédicat, la violence.

La société primitive est le lieu du refus d’un pouvoir séparé, parce qu’elle-même, et non le chef, est le lieu réel du pouvoir. La société primitive sait par nature que la violence est l’essence du pouvoir. En ce savoir s’enracine le souci de maintenir constamment à l’écart l’un de l’autre, le pouvoir et l’institution, le commandement et le chef. Et c’est le champ même de la parole qui assure la démarcation et trace la ligne de partage. En contraignant le chef à se mouvoir seulement dans l’élément de la parole, dans l’extrême opposé de la violence, la tribu s’assure que toutes choses restent a leur place, que l’axe du pouvoir se rabat sur le corps exclusif de la société et que nul déplacement des forces ne viendra bouleverser l’ordre social.

La théorie ethnologique oscille ainsi, entre deux idées, opposées et cependant complémentaires, du pouvoir politique : pour l’une, les sociétés primitives sont, à la limite, dépourvues pour la plupart de toute forme réelle d’organisation politique ; l’absence d’un organe apparent et effectif du pouvoir a conduit à refuser la fonction même de ce pouvoir à ces sociétés, dès lors jugées comme stagnant en un stade historique prépolitique ou anarchique. Pour la seconde, au contraire, une minorité parmi les sociétés primitives a dépassé l’anarchie primordiale pour accéder à ce mode d’être, seul authentiquement humain, du groupe : l’institution politique ; mais l’on voit alors le « défaut » qui caractérisait la masse des sociétés, se convertir ici en « excès », et l’institution se pervertir en despotisme ou tyrannie. Tout se passe donc comme si les sociétés primitives se trouvaient placées devant une alternative : ou bien le défaut de l’institution et son horizon anarchique, ou bien l’excès de cette même institution et son destin despotique. Mais cette alternative est en fait un dilemme, car, en deçà et au-delà de la véritable condition politique, c’est toujours cette dernière qui échappe à l’homme primitif. Et c’est bien en la certitude de l’échec quasi fatal à quoi naïvement l’ethnologie commençante condamnait les non-occidentaux que se décèle cette complémentarité des deux extrêmes, s’accordant chacun pour soi, l’un par excès, l’autre par défaut, à nier la « juste mesure » du pouvoir politique.

Pierre Clastres, La Société contre L’État, 1974.

Archaïsme, maturité

Archaïques, les sociétés amérindiennes le furent, mais si l’on peut dire, négativement et selon nos critères européens. Doit-on pour autant qualifier d’immobiles des cultures dont le devenir ne se conforme pas à nos propres schémas? Faut-il voir en elles des sociétés sans histoire? Pour que la question ait un sens, encore faut-il la poser de telle sorte qu’une réponse soit possible, c’est à dire sans postuler l’universalité du modèle occidental.

Il faut accepter l’idée que négation ne signifie pas néant, et que lorsque le miroir ne nous renvoie pas notre image, cela ne prouve pas qu’il n’y ait rien à regarder. Plus simplement : de même que notre culture a fini par reconnaître que l’homme primitif n’est pas un enfant mais, individuellement, un adulte, de même progressera-t-elle un peu si elle lui reconnaît une équivalente maturité collective.

Inachèvement, incomplétude, manque : ce n’est certes point de ce côté-là que se révèle la nature des sociétés primitives. Elle s’impose bien plus comme positivité, comme maîtrise du milieu naturel et maîtrise du projet social, comme volonté libre de ne laisser glisser hors de son être rien de ce qui pourrait l’altérer, le corrompre et le dissoudre. C’est à cela qu’il s’agit de se tenir fermement : les sociétés primitives ne sont pas les embryons retardataires des sociétés ultérieures, des corps sociaux au décollage « normal » interrompu par quelque bizarre maladie, elles ne se trouvent pas au point de départ d’une logique historique conduisant tout droit au terme inscrit d’avance, mais connu seulement a posteriori, notre propre système social. (Si l’histoire est cette logique, comment peut-il exister encore des sociétés primitives ?) Tout cela se traduit sur le plan de la vie économique, par le refus des sociétés primitives de laisser le travail et la production les engloutir, par la décision de limiter les stocks aux besoins socio-politiques, par l’impossibilité intrinsèque de la concurrence – à quoi servirait, dans une société primitive, d’être un riche parmi des pauvres ? – en un mot, par l’interdiction, non formulée mais dite cependant, de l’inégalité.

Il s’agit simplement de pointer la vanité « scientifique » du concept d’économie de subsistance qui traduit beaucoup plus les attitudes et habitudes des observateurs occidentaux face aux sociétés primitives que la réalité économique sur quoi reposent ces cultures. Ce n’est en tous cas pas de ce que leur économie était de subsistance que les sociétés archaïques « ont survécu en état d’extrême sous développement jusqu’à nos jours ». Il nous semble même qu’à ce compte-là c’est plutôt le prolétariat européen du XIXème siècle, illettré et sous-alimenté, qu’il faudrait qualifier d’archaïque. En réalité, l’idée d’économie de subsistance ressortit au champ idéologique de l’Occident moderne, et nullement à l’arsenal conceptuel d’une science.

De deux choses l’une : ou bien l’homme des sociétés primitives, américaines et autres, vit en économie de subsistance et passe le plus clair de son temps dans la recherche de nourriture ; ou bien il il ne vit pas en économie de subsistance et peut donc se permettre des loisirs prolongés en fumant dans son hamac. C’est ce qui frappa, sans ambiguïté, les premiers observateurs européens des indiens du Brésil. Grande était la réprobation à constater que des gaillards pleins de santé préféraient s’attifer comme des femmes de peintures et de plumes au lieu de transpirer sur leurs jardins.

Gens donc qui ignoraient délibérément qu’il faut gagner son pain à la sueur de son front. C’en était trop, et cela ne dura pas : on mit rapidement les Indiens au travail, et ils en périrent.

Deux axiomes en effet paraissent guider la marche de la civilisation occidentale, dès son aurore : le premier pose que la vraie société se déploie à l’ombre de l’État ; le second énonce un impératif catégorique : il faut travailler.

Les Indiens ne consacraient effectivement que peu de temps à ce que l’on appelle le travail. Et ils ne mouraient pas de faim néanmoins. Les chroniques de l’époque sont unanimes à décrire la belle apparence des adultes, la bonne santé des nombreux enfants, l’abondance et la variété des ressources alimentaires. Par conséquent, l’économie de subsistance qui était celle des tribus indiennes n’impliquait nullement la recherche angoissée, à temps complet, de la nourriture.Pierre Clastres, La Société contre L’État, 1974.

État

L’histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l’histoire de la lutte des classes. L’histoire des peuples sans histoire, c’est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l’histoire de leur lutte contre l’État.

Quand, dans la société primitive, l’économique se laisse repérer comme champ autonome et défini, quand l’activité de production devient travail aliéné, comptabilisé et imposé par ceux qui vont jouir des fruits de ce travail, c’est que la société n’est plus primitive, c’est qu’elle est devenue une société divisée entre dominants et dominés, en maîtres et sujets, c’est qu’elle à cessé d’exorciser ce qui est destiné à la tuer : le pouvoir et le respect du pouvoir.

Pierre Clastres, La Société contre L’État, 1974.

Archéologie de la violence

Liberté, guerre

Refus de l’unification, refus de l’Un séparé, société contre l’Etat. Chaque communauté primitive veut demeurer sous le signe de sa propre Loi (autonomie, indépendance politique) qui exclut le changement social (la société restera ce qu’elle est: être indivisé). Le refus de l’Etat, c’est le refus de l’exonomie, de la Loi extérieure, c’est tout simplement le refus de la soumission, inscrit comme tel dans la structure même de la société primitive. Seuls les sots peuvent croire que pour refuser l’aliénation, il faut l’avoir d’abord éprouvée ; le refus de l’aliénation (économique ou politique) appartient à l’être même de cette société, il exprime son conservatisme, sa volonté délibérée de rester Nous indivisé. Délibérée en effet, et pas seulement effet du fonctionnement d’une machine sociale : les Sauvages savaient bien que toute altération de leur vie sociale (toute innovation sociale) ne pouvait se traduire pour eux que par la perte de la liberté.

Qu’est-ce que la société primitive? C’est une multiplicité de communautés indivisées qui obéissent toutes à une même logique du centrifuge. Quelle institution à la fois exprime et garantit la permanence de cette logique? C’est la guerre, comme vérité des relations entre les communautés, comme principal moyen sociologique de promouvoir la force centrifuge de dispersion contre la force centripète d’unification. La machine de guerre, c’est le moteur de la machine sociale, l’être social primitif repose entièrement sur la guerre, la société primitive ne peut subsister sans la guerre. Plus il y a de guerre, moins il y a d’unification, et le meilleur ennemi de l’Etat, c’est la guerre. La société primitive est société contre l’Etat en tant qu’elle est société-pour-la-guerre.

Pierre Clastres, Archéologie de la violence – la guerre dans les sociétés primitives, 1977.

Chronique des Indiens Guayaki

Ecologie

Le monde environnant n’est pas, pour les Indiens, un pur espace neutre, mais le prolongement vivant de l’univers humain : ce qui se produit en celui-ci affecte toujours celui-là. Lorsqu’une femme accouche, la situation du groupe s’en trouve profondément transformée, mais le désordre atteint également la nature, la vie même de la forêt reçoit une impulsion nouvelle.

Épaves désespérées d’avoir eu à quitter leur préhistoire, jetés qu’ils furent en une histoire qui ne les concernait que pour les abolir.

Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, 1972.

Pierre Clastres : l’anarchie sauvage contre l’autogestion (Lignes n°16, 2005)