« Tandis que l’artiste nie tout ce qui n’est pas son moi intérieur, l’homme d’action s’efforce de constater une réalité objective sur laquelle n’importe qui puisse agir. Loin de s’élever au-dessus de la morale, il la réduit aux disciplines impersonnelles qui assurent le bon fonctionnement de la société matérielle. Le premier s’accomplit dans une liberté totale mais dérisoire, le second se sacrifie à l’efficacité d’une servitude totale, pour lui les exigences de l’esprit humain ne comptent plus, les faits seuls ont l’autorité parce que l’obéissance aux faits est la condition d’une prise sur le réel. Celui-ci ne connaît plus d’impératifs religieux ni même moraux, mais des nécessités techniques. L’homme d’action ne pense pas en termes de conscience personnelle et parce qu’il dépasse la grossière subjectivité de l’individu il participe au mouvement de l’univers. Mais parce qu’il ne pas chercher en sa conscience la source vive de l’esprit commun à l’humanité, son horizon ne s’élève pas plus haut que le fait ; la crainte d’être inefficace lui fait à chaque instant confondre le réel et le bien pour attribuer l’absolu d’un impératif spirituel au constat du déterminisme matériel. Et ainsi il se refuse au miracle, ,à l’intervention bouleversante de la liberté dans le donné : « Jusqu’ici il s’agissait d’interpréter le monde, l’heure est venue de le transformer ». Mais qui donc peut transformer le monde, sinon une pensée ? » (page 9)

« Si les rois n’avaient pu fonder que d’immenses dominations superficielles, les cités grecques, elles, furent impuissantes à se transformer en empire pour étendre durablement leur pouvoir. […] L’empire de l’Egée et avec lui la cité athénienne s’écrouleront parce que Athènes pour créer l’empire ne sut pas mourir en tant que cité. Elle ne sut pas créer la loi qui fait de tous les sujets d’un seul maître : l’armée, l’impôt, l’administration pour tous. Et cette force humaine qui avait surgi si drue dans le cadre étroit de l’Attique se perdit dans l’espace. […] Certes, si les cités grecques s’étaient confondues dans un état, la Grèce aurait vaincu Philippe et conquis la Perse, mais les historiens modernes ont le tort d’identifier la grandeur à la puissance politique. Là n’était pas la vocation des Grecs ; une Grèce d’administrateurs et de soldats aurait peut-être dominé le monde et transmis la civilisation hellénique, elle n’aurait pas été capable de l’essentiel : de la créer. » (pages 23-24)

« Un jour l’État naquit […] parce qu’il fallait régler les conflits entre les individus et les groupes, parce qu’il fallait assurer la sécurité contre l’ennemi. Il naquit pour imposer la paix à l’intérieur et surtout parce que la loi ne réunit les hommes qu’autour d’un drapeau : la violence qui se déchaîne aux frontières se nourrit du calme qui règne dans l’Empire. […] Rome a créé l’État, et aujourd’hui elle le crée encore. Car s’il y eut de plus vastes empires, même de plus durables et des civilisations plus brillantes, Rome reste pour nous au centre de l’Histoire. Parce qu’elle a fondé ce que l’Occident met instinctivement au premier plan : le pouvoir souverain, l’armée ; le droit et les routes droites. Rome c’est le camp et le général, la province et la frontière ; l’organisation politique. Notre univers. […] Avec l’Empire se réalise un état social absolument nouveau : l’ordre politique. Là où pullulait la diversité, l’unité ; là où se déchaînait une vie désordonnée, la prévision ; au lieu du déchirement des conflits, la tranquillité d’une parfaite administration matérielle. L’Empire répondait à une des plus profondes tendances de l’homme : à son besoin d’en finir avec les luttes d’une existence hasardeuse. […] Dans l’empereur, tous adoraient la paix romaine. Grâce à César, le drame de la condition humaine était fini.

Beaucoup de gens s’y trompent encore, et confondant une des conditions de la grandeur avec la grandeur elle-même, ils ont glorifié cette paix, moins féconde que le désordre grec. Rome n’a donné que ce que l’État peut donner : la fin de la guerre entre les groupes, une administration, un droit, quelques commodités (l’eau, les voies romaines), et des jeux – bien peu de chose pour faire une civilisation. Il n’y a guère de période plus stérile que le siècle d’or des bons empereur. L’art devenu académisme, la littérature rhétorique ; la paralysie de la politique gagnant l’économie et la culture. Un monde figé dans des formules, l’atonie de vivre dans une paix vide où les individus connaissent déjà les formes modernes de l’ennui […] et l’empire fut détruit par ce qui lui avait échappé : par le barbare par le chrétien. » (pages 25-27)

« Bien souvent, dans ce cauchemar, l’incendie allumé par les barbares parut l’aurore de la délivrance.

Car l’instant n’était pas venu pour l’État d’être tout. Cette énorme organisation politique était aussi fragile que gigantesque, parce qu’elle était uniquement politique. Les techniques de l’administration et du droit étaient déjà presque parfaites, mais il manquait au pouvoir les machines et la puissance économique qui auraient armé sa contrainte, la propagande qui l’aurait devancée. L’ordre politique de Rome n’avait réussi qu’à constituer un ilot perdu dans l’océan des forces de barbarie. » (page 28)

« Après l’empire franc, il sembla qu’à tout jamais l’État devait s’anéantir dans le foisonnement d’un élan vital qui n’obéissait qu’à lui-même. Le souverain n’est rien, tout l’autorité spirituelle passe à l’Église, tandis que le pouvoir matériel tombe aux mains, non seulement des seigneurs, mais d’une multitude de communautés : paroisses, guildes, monastères, confréries, communes etc… Le territoire se morcelle, à l’infini et en un même lieu les différents pouvoirs s’interpénètrent. On a trop tendance à voir la France féodale divisée en un grand nombre d’états très petits : l’État ne se morcela pas, il disparut. » (page 32)

« Le pouvoir du seigneur n’était qu’un pouvoir parmi bien d’autres, il ne dépassait pas ce que sa main pouvait saisir. Il croissait et décroissait avec sa ruse et sa vigueur physique ; là où le maître était présent régnait son arbitraire, mais une fois parti, les choses lui échappaient. La conquête pour lui était vaine ; à la poursuite d’un pouvoir qui le fuyait toute sa vie, interminablement il chevauchait. Devant lui le refus et derrière lui la révolte. Il ne pouvait pas tenir plus qu’un homme peut tenir ; au fur et à mesure, ce qu’il gagnait, il le cédait en fief. A l’heure de la mort, le plus puissant des ducs voyait le cercle de sa volonté se réduire à l’horizon du château.

L’instinct de domination n’arrivait pas à créer l’appareil abstrait qui pouvait seul le rendre durable. Avec l’homme finissait le règne. L’État n’avait ni centre ni relations fixes ; pas de capitale, pas d’administration pour y rattacher les provinces. Si la volonté d’un maître particulièrement tenace arrivait à la créer, le fonctionnaire déplaçable ne tardait pas à devenir le seigneur du pays, et la circonscription, le fief héréditaire. Il n’y avait pas de finances, mais les revenus de la ferme ou le tribut extorqué par la violence ; pas le droit, mais la force. Il n’y avait pas d’armée. Parce que le privilège de combattre accordait celui de désobéir ; parce que donnait son sang consacrait non le soldat, mais l’homme libre. Pas de guerre, sinon le tournoi ou le raid de pillage ; pas l’entreprise positive, mais l’aventure hasardeuse qui mène vers des mondes inconnus.

La société existait alors par elle-même ; et c’est bien ce qui rend incompréhensible ce monde foisonnant et changeant à nous, habitués à la rationalité des sociétés organisées par l’État. L’homme échappait au pouvoir politique. Trop bas pour être saisi par lui, la société paysanne ; au-dessous de l’histoire, le fond primitif qui n’avait pas varié, semble-t-il, depuis l’époque néolithique : la tribu, le clan antique, la paroisse, aux limites autrement stables que les frontières incertaines et éphémères des royaumes. Que pouvait lui être l’État ? Pour des siècles, elle devait encore se suffire à elle-même, elle n’avait rien à recevoir d’un monde agité et vain qui se nourrissait de son silence. » (page 33)

« Dans le noble s’affirmait avec la brutalité d’une vigoureuse jeunesse l’individu d’occident. Ce qui comptait pour lui, c’était ce qui tenait à sa personne : un honneur, une liberté qu’il concevait comme un privilège : son geste. Ce qu’il voyait, c’était l’être affirmé par sa solitude : le porteur du nom, le guerrier qui marche seul dans le combat contre un autre guerrier. Lui aussi était étranger à l’État, le seul ordre collectif qu’il concevait c’était le rapport d’homme à homme ; la relation personnelle de vassal à suzerain ; le contrat que la main scelle en saisissant la main, l’obligation réciproque du serment qui lie celui qui commande aussi bien que celui qui sert. Et ce système de relations personnelles s’étendait jusqu’à un roi qui n’était lui aussi qu’un homme élu parmi d’autres.

C’est le meilleur de l’esprit noble qui a animé l’individualisme occidental dans sa lutte séculaire contre la servitude politique. En imposant la Grande Charte, en déposant le roi, le Parlement anglais accomplissait un acte révolutionnaire, mais il retrouvait aussi la tradition médiévale. Et le goût de la liberté, le respect des personnes, dont témoigna la démocratie d’occident n’est que l’extension à l’ensemble du peuple des valeurs qui était le privilège de quelques-uns. L’authentique héritier de la noblesse, ce n’est pas l’aristocrate dégénéré, mais le communard, celui qui ose encore aujourd’hui dire au pouvoir souverain : « Qui t’a fait Roi ? ». (page 34)

« En face de l’État moderne, l’attitude du bourgeois fut contradictoire. Plus que les autres classes, il était fait pour comprendre l’utilité de l’État, car il avait besoin de paix et d’unité pour ses affaires. Les bourgeois plus ou moins anoblis furent parmi les premiers serviteurs du pouvoir royal au service duquel ils mirent leur sens de l’action pratique, contribuant ainsi à créer l’organisation politique comme ils créèrent l’organisation économique. […] dans la mesure où le pouvoir royal s’affirma, il détruisit les communes ; et si en France le triomphe du pouvoir royal fut la défaite de la bourgeoisie, en Angleterre la coalition du bourgeois et du noble imposa au monarque des parlements qui firent naître la liberté moderne des libertés médiévales. »

« Une infinie diversité, mais un seul lien vivant : la vérité chrétienne. […] Dans la société féodale, le fief et la commune supposaient la Chrétienté ; l’unité de l’Église assurait la multiplicité des pouvoirs, tandis que dans la nôtre, l’incertitude des opinions impose la centralisation de la puissance matérielle. Le fondement de l’anarchie féodale, de toute anarchie, c’est la foi commune et l’autorité spirituelle qui l’incarne.

[…] Dans un monde fondé sur le privilège de naissance, l’Église est égalitaire : en Christ le vilain est l’égal du seigneur. L’Église tient de l’Empire, – en apparence, son unité n’est pas de ce monde, elle le domine. L’autorité spirituelle doit rester distincte : en empêchant le clerc de devenir un seigneur ou un fonctionnaire, la réforme grégorienne a permis à l’Église d’exercer sa fonction d’autorité sur la société laïque pour plus d’un siècle.

Mais si pour le monde médiéval la distinction du pouvoir temporel et de l’autorité spirituelle est essentielle, non moins fondamental est le rapport qui subordonne ce pouvoir à cette autorité. Et l’on peut dire que la décadence de la Chrétienté – le progrès de l’État – se mesure exactement par l’affaiblissement du sens de ce rapport, par l’incapacité à concevoir une autorité spirituelle qui soit dans le monde sans être du monde. » (page 35)

« L’anarchie chrétienne fut un ordre, mais un ordre vivant, c’est-à-dire par nature instable, perpétuellement menacé d’en bas par la médiocrité des masses et d’en haut par la volonté de puissance des chefs. Et l’Église devait constamment combattre en elle le double péril que doit combattre toute autorité spirituelle : céder aux menaces du pouvoir temporel, le fuit en évitant de le rencontrer sur son terrain. Ou, dans la mesure où l’autorité faisait de l’Église une force, transformer cette autorité en pouvoir ; l’identifier à son appareil administratif, faire d’elle une puissance financière et politique : pour lutter contre les États, faire d’elle un État. Autant que sur le plan des royaumes, c’est sur celui de l’Église que s’est finalement joué le destin. Car c’est dans la mesure où l’autorité s’est affaiblie, en elle-même et dans le cœur des hommes, que l’ordre extérieur de l’État est devenu inévitable. Là où l’esprit se tait ne tardent pas à surgir les puissances des ténèbres.

Alors surgit le Prince. » (page 36)

« A l’apogée de la société médiévale dans les royaumes d’Occident renaît l’État et commence, pour se poursuivre sans arrêt jusqu’à lui, l’Histoire telle que la conçoit le citoyen-sujet des nations modernes. Il en devine la continuité, mais entre lui et l’implacable sens de l’évolution historique, il interpose les mensonges d’une illusoire liberté. Tout en faisant du passé le devenir de son État, il le dramatise en y opposant les régimes : la guerre, la révolution, introduisent l’homme dans une continuité qui serait sans cela pour lui désespérante. Mais derrière la vaine fureur de l’exploit royal et de l’agitation révolutionnaire, l’État poursuit sa route. Et c’est dans le pays où les ruptures révolutionnaires furent les plus tragiques, en France, que le mouvement de l’État a été le plus continu et le plus indifférent aux régimes.

[…] Dans ce mouvement, le pouvoir politique s’affranchit de toute autorité, et cette émancipation lui permet d’élargir chaque jour le cercle de ses pouvoirs. Dès son apparition, l’État combat pour se libérer de la tutelle de l’autorité religieuse : dans le conflit, la plupart du temps dramatique, qui oppose le Pape à l’Empereur ; et dans la lutte, la plupart du temps silencieuse, qui oppose l’Église aux rois. […] A travers les règnes, la monarchie héréditaire assura continuité du Pouvoir ; à travers la lâcheté de Philippe Ier, la timidité de Louis VII et le calcul de Philippe-Auguste se poursuit une même volonté de puissance qui ne pouvait passer que par une route : augmenter l’État. »

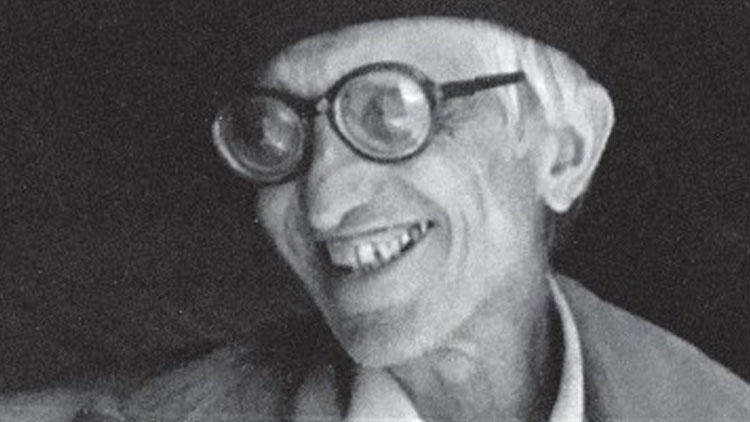

« L’Europe des monarchies était semble-t-il chrétienne. Mais, « rendez à César ce qui est à César » y avait pris une signification nouvelle. La parole du Christ signifiait désormais que le gouvernement des princes formait un domaine clos qui échappait à l’Église, et bientôt au principes de la religion et de la morale dont ils justifiaient leur pouvoir. De cette redoutable conséquence, les rois ne prirent pas d’abord conscience, ils avaient autre chose à faire qu’à définir la théorie de leur action. C’est dans un silence incompréhensif ou hostile que retentit la voix solitaire et discordante du premier théoricien du réalisme politique : Machiavel. (…) Ce n’est pas l’Antéchrist qui écrit le Prince, mais un petit homme timide et scrupuleux, un savant, un patriote dévoué au salut de son pays, possédé comme les Jacobins français par une objectivité que meut la seule passion de l’État [« Tous les moyens sont bons pour défendre et sauver la Patrie… S’il s’agit de délibérer sur son salut, il ne doit être arrêté par aucune considération de justice ou d’injustice, d’humanité ou de crainte, de honte ou de gloire. Le point essentiel qui doit l’emporter sur tous les autres, c’est d’assurer son salut et sa liberté. » De la République]. Voilà qui est d’ailleurs infiniment plus dangereux que tout le machiavélisme, parce qu’infiniment plus commun ; vouloir résoudre un problème humain en l’isolant de tous les autres, en ne connaissant que sa seule logique. C’est ainsi que naissent les monstres.

[…] Le Prince apparut comme le paradoxe d’un cynique, pas du tout l’œuvre d’un conseiller des Rois. En poussant ses principes jusqu’à leurs dernières conséquences, Machiavel les dépouillait de leur force ; en supprimant tout rapport entre le Prince et l’ordre supérieur, il n’en faisait plus qu’un individu plus puissant que les autres : un tyran dont le titre n’avait rien de sacré. L’État peut être basé sur la seule force, le jour où cette vérité se manifeste publiquement, l’État s’écroule .Plus que celle des théoriciens de l’Anarchie, l’œuvre de Machiavel menace l’État, parce qu’elle apprend aux hommes que l’entre le meilleur d’eux-mêmes et l’État, il n’y a rien.